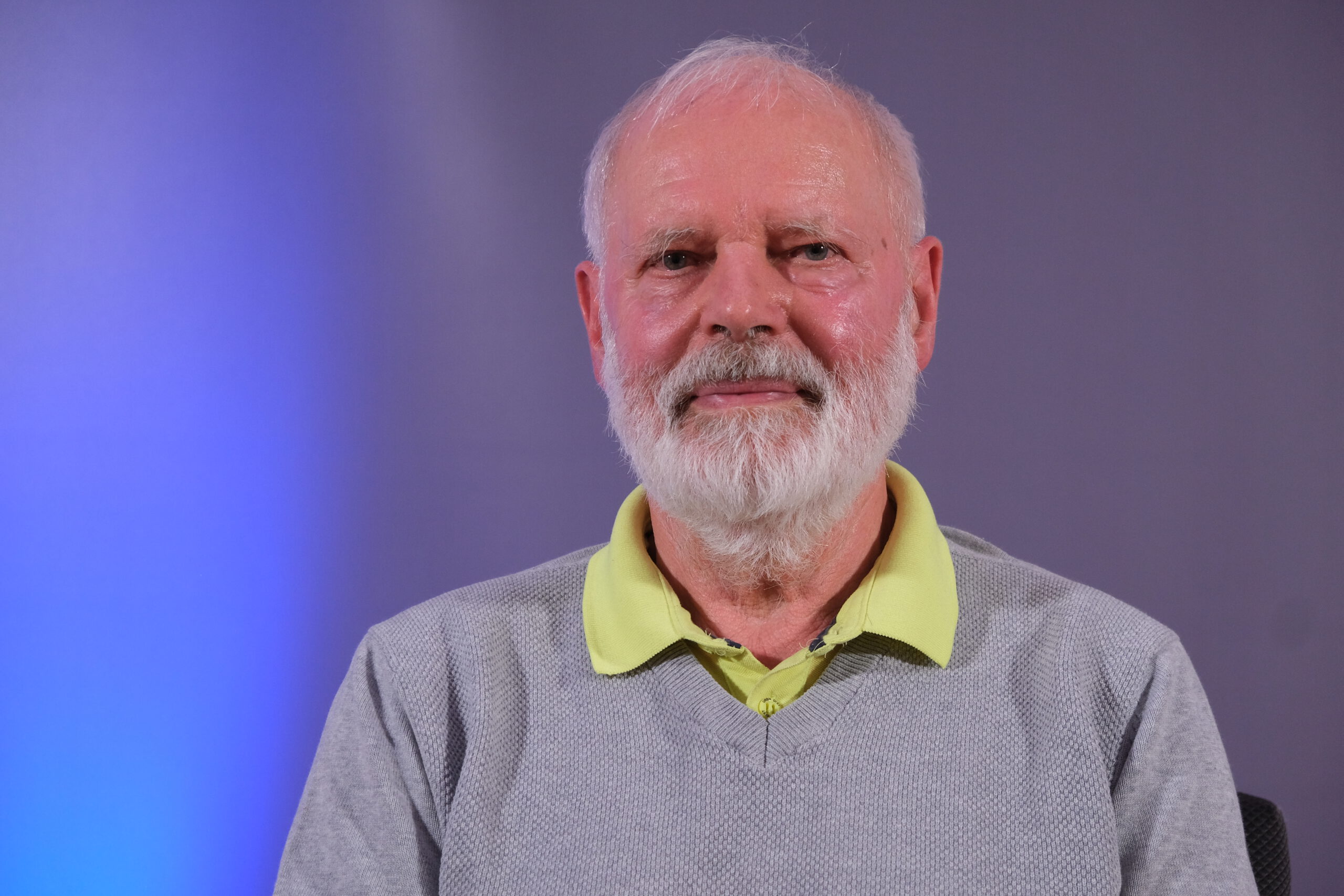

Uwe Rheker

*1945

Anwalt des Sports für Menschen mit Behinderung

Entstanden aus christlicher Überzeugung widmete der gebürtige Westfale Uwe Rheker sein Lebenswerk dem Sport, der Inklusion und Integration. Innerhalb eines breiten Tätigkeitsfelds befasste er sich besonders mit Schwimmsport und der Entwicklung „seines“ Vereins: Den Paderborner Ahorn-Panthern.

Kurzbiografie

- Geboren 1945 in Steinheim/ Westfalen

- 1950-1966 Gymnasium Theodorianum Paderborn: Abitur

- 1966-1968 Studium Kath. Theologie an der Theol. Fakultät Paderborn; (1968) Philosophicum

- 1968-1971 Studium an der DSHS Köln: Dipl.- Sportlehrer

- 1972-1977 DJK-Sportreferent des DJK-Diözesenverbandes Paderborn

- 1977-1983 Studium Universität Paderborn: Erste Staatsprüfung Sek II: Sport, Theologie, Pädagogik

- 1977-2010 Dipl. Sportlehrer und Oberstudienrat Hochschuldienst der Universität Paderborn, Department Sport & Gesundheit

- 1978-1998 Lehrbeauftragter an der Kath. Fachhochschule für Sozialpädagogik im Fach Medienpädagogik, Sportpädagogik und Motopädagogik

- 1982-2005 Beauftragter für Behindertenfragen der Universität Paderborn

- 1982-2005 Tura Elsen: Gründung und Leitung der Integrativen Familiensportgruppe

- 1986-2003 Paderborner Ahorn-Panther e.V. (Gründung und 1. Vorsitzender, später Ehrenvorsitzender)

- 1995 Promotion an der Universität Paderborn zum Dr. Phil.: „Differenzierte Integrationspädagogik für den Sport von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen“

- 2001 Goldenes Ahornblatt des Ahornsportparks

Uwe Rheker über …

„In Steinheim war der Pfarrer Kremp, der sehr sozial engagiert war. Ich war damals im siebenten und achten Schuljahr. Die Realschule, die es vor Ort gab, kostete Geld. Das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Da hat der Pfarrer Kremp gesagt: ‚Uwe, du musst studieren!‘

Der hat mir dann nach der Frühmesse Lateinunterricht gegeben. Nach dem achten Schuljahr bin ich dann nicht in die Lehre gegangen, sondern nach Paderborn, ins Knabenseminar.

Da gab es sogenannte Förderkurse. Wir haben mit 40 Leuten den Förderkurs angefangen. Haben die Sexta und Quinta in einem Jahr gemacht. Im zweiten Jahr waren wir noch zu acht und haben die Quarta und Untertertia gemacht. Und dann bin ich vom Knabenseminar nach Paderborn aufs traditionelle Theodorianum gegangen und habe dann dort 1966 das Abitur machen können.

Ich war dann ab 1960 praktisch im Knabenseminar in Paderborn. Und da bin ich natürlich an der Schule mit neuen Sportarten wie Volleyball und Basketball in Kontakt gekommen. Turnen wurde weiter vertieft. Das sind auch Sportarten, die ich bis heute noch sehr schätze und bis hin zum Rollstuhlbasketball auch spiele.

Vermittelt haben das die Sportlehrer am Gymnasium Theodorianum. Der Herr Hirche kam von der DLRG und hat das Schwimmen sehr gefördert. Und da ich sowieso schon ein sehr guter Schwimmer war, durften wir uns dann um die Nichtschwimmer kümmern. Das war die erste Lehrerfahrung. Dafür durften dann die drei, die sich gekümmert haben, zum Schluss aufs Dreimeterbrett und springen.

(…) Ich habe dann ein-, zwei Jahre bei der DJK Fußball gespielt. Aber als man dann auf die Dörfer kam und dann dem Schnellsten erstmal auf die Knochen getreten wurde, da habe ich gesagt: ‚Nee, Fußball ist nicht das Spiel.‘ Dann habe ich in der Schule Basketball und Volleyball vertieft.“

„Im Diözesanverband im Raum Dortmund waren es bestimmt allein 20 DJK-Vereine. Insgesamt waren es bestimmt weit über 100.

Dortmund war die zentrale Stelle. In Dortmund war das Büro. Mein Büro war allerdings im Generalvikariat. Ich war bei dem Jugendamt untergebracht, bei den anderen Jugendverbänden wie KJG, Pfadfinder und Landjugend. Wir haben auch ein hauptamtliches Team gehabt, das sich ab und zu in Hardehausen getroffen hat, um dann aus diesen verschiedenen Verbänden die gemeinsame Struktur zu bearbeiten.

Bei den Vereinen gab es dieses Bewusstsein des gesellschaftlichen Wandels fast gar nicht. Das musste erst wieder ein bisschen geweckt werden. Aber der Schwerpunkt lag immer auf dem Sporttreiben und dem fairen Sport. Und über diesen Gedanken konnte man dann auch sagen: ‚Die Wurzeln dazu liegen im christlichen Glauben, wie wir mit den Menschen umgehen.‘

Das Engagement war durch uns – die hauptamtliche Partei – angestoßen worden. Aber es geschah auch vor Ort etwas, weil viele sich auf einmal darauf besannen, auch in dem Verein einen Geistlichen als katholischen Beirat zu haben. Ich habe mich dann gewundert: In Witten-Annen, wo die beste Jugendarbeit gemacht wurde, habe ich dann einen alten Theologiestudenten von mir getroffen. Der war sportlich eigentlich nicht so ganz fit, aber er war da der Jüngste, also musste er halt in dem Verein die Stelle als geistlichen Beirat übernehmen. Er war so begeistert davon. Der ist jetzt Pensionierter in Wünnenberg und hat vor zwei Jahren unsere Goldene Hochzeit im Liborianum mit mir gefeiert.

Unterschiede zwischen DJK-Sport und zum Beispiel nichtkonfessionellem Sport gab es inhaltlich auf der sportlichen Ebene eigentlich gar nicht. Man machte den gleichen Sport, trainierte nach den gleichen Prinzipien, machte die gleiche Methodik. Aber der Hintergrund, dass man auch darüber hinaus den Menschen im Blickpunkt haben sollte, kam zumindest bei einigen Vereinen ganz gut zum Vorschein. Andere haben das DJK einfach so in dem Namen behalten, weil es halt Tradition war.

Zwischen 1972 und 1977 hat sich sehr viel verändert. Gerade 1972 war das Bewusstsein bei vielen Vereinen noch nicht da. Wir haben also dieses Bewusstsein versucht zu stärken, um dann aus den Vereinen die Jugendlichen heranzuholen.

Es gab damals neben der Übungsleiterausbildung, die ja vor allen Dingen in der Sportschule Münster durchgeführt wurde, auch die Jugendleiterausbildung, die über den Sport hinaus mit den Jugendlichen arbeitete. Und diese Jugendleiterausbildung haben wir mitinitiiert und die ersten Lehrgänge dieser Art sind in Hardehausen durchgeführt worden. Das waren so Grundlagen: Wie kann man Vereinsfeiern organisieren? Wie kann man Pressearbeit machen? Wie kann man mehr Leute dazu bekommen? Aber auch: Wie kann ich Gottesdienste gestalten und die Jugendlichen erreichen? Und darüber haben wir dann sogar eine Dokumentation als Diashow gemacht: 77 Dias. Dann entsprechende Texte mit Musik unterlegt. Vor zehn Jahren habe ich die wiedergefunden und dann haben wir die auch digitalisiert. Gott sei Dank, bevor alles in die Vergessenheit geraten ist.“

„1987 bis 1992 habe ich ein großes Behinderten-Sportprojekt des Landes NRW vom Kultusministerium geleitet. Professor Brettschneider hat es mitinitiiert. Der ist in der Zeit nach Berlin gegangen und wir haben es erarbeitet. Ich und meine Mitarbeiter, die wir dann über das Projekt hatten anstellen können, haben eine quantitative Studie und eine qualitative Studie gemacht: Was treibt behinderte Kinder? Welche Erwartungen haben sie an die Freizeit, an den Sport usw.?

Das haben wir dann verglichen mit einer Studie, die Brettschneider schon fünf oder drei Jahre vorher gemacht hatte. Und von diesen 500 Seiten Projektbericht hat Herr Brettschneider den wissenschaftlichen Teil – das waren so 200 Seiten – einmal Korrektur gelesen und dann steht da: Projekt: Bewegungsspiele und Sport mit behinderten Kindern und Jugendlichen – Professor Dr. Brettschneider und Uwe Rheker. Da habe ich mir gesagt: ‚Wenn ich Projekte selbst leiten will und mein Name oben stehen soll, dann musst du promovieren.‘ Und dann habe ich die ganze Sache noch mal aufgearbeitet, vor allen Dingen die quantitative Studie. Daraus habe ich dann meine Promotion gemacht und 1995 abschließen können.

Also die Rahmenbedingungen des Studiums in Köln und Paderborn waren eigentlich ähnlich, nur dass die Fülle der Professoren nicht ganz so gegeben war. Wir hatten in jedem Fachbereich einen: Medizin, Soziologie, Sport, Pädagogik und Didaktik und Geschichte. Da hatten wir also vier Professoren und dann die Mitarbeiter dazu. Aber Paderborn war eigentlich sehr gut strukturiert. Auch in der Sportmedizin hat es sich ja sehr herausgearbeitet und hat bis heute einen guten Ruf.

Im Vergleich zum Studium in Köln hat sich inhaltlich vor allen Dingen einiges geändert. Es ist nicht so sehr praxisorientiert, sondern eben auch wissenschaftlich.

Später natürlich auch übergreifend von der Integration zur Inklusion. Da hat sich natürlich eine ganze Menge getan, nicht nur vom Wortbegriff her.

Eigene wissenschaftliche Anregungen kamen aus der praktischen Arbeit. Wie wichtig es ist, auch mit dieser Zielgruppe der behinderten Menschen zu arbeiten, mit ihnen auf einer Ebene zu sein, ihnen begegnen, sie wertzuschätzen und zu fördern – das war eine Antriebsfeder. Die Grundlage war natürlich auch wieder bei der DJK. Und ich glaube, wenn meine Frau mich nicht entlastet hätte von den häuslichen Arbeiten her, dann hätte ich das alles nicht machen können.“

„Der Heinz Nixdorf hat ja den großen Ahornsportpark gegründet. Und zwar sind da unten in der Horizontalebene vier große Spielfelder: Basketball, Volleyball, mit allem Möglichen. Oben drüber schwebt eine 200-Meter-Rundbahn und angebaut ist da noch ein Leichtathletikbereich für Kugelstoßen und Weitsprung. Und in diesem offenen Bereich, der ohne Sichtfenster bleibt, sondern nur mit Netzen abgedeckt ist, ist natürlich ein integrativer Rollstuhlsport, wo jeder sehen kann, wie Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Sport machen, ideal. Auch der Freizeitsport und nachher die anderen Sportarten können dort sehr gut öffentlichkeitswirksam gestaltet werden, so dass auch andere Spaß daran bekommen.

Dieses Konzept war neu für die damaligen Verhältnisse, dass nicht jede Abteilung ihr eigenes Ding macht: ‚Hier wird Volleyball gespielt und Wand runter und da hinten wird geturnt.‘ Sondern dass jeder sieht, wo was passiert. Und dass der Behindertensport und der Integrationssport da mittendrin sind, ist natürlich besonders gut.

Heinz Nixdorf war für diese Art des Sporttreibens zumindest sensibel. Er hatte ja den Kurt Bendlin, der von der Sporthochschule kam, als Sportlehrer geholt. Und der Herr Lenz, der dann den Sportpark leitete, der war sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Thematik.

Heinz Nixdorf ist dann ein Jahr, nachdem er das initiiert hatte, dann ja leider gestorben. Aber die Offenheit des Konzeptes und die Leute, die dann anschließend folgten, haben diesen Gedanken eigentlich in der Richtung weitergetragen.

Der Bürgermeister und der Sportausschuss in Paderborn waren sehr offen und haben alle Sportarten in gleicher Weise gefördert. Der Bürgermeister war gerade auch gegenüber dem Behindertensport immer sehr, sehr offen. Zum zehnjährigen Jubiläum sind wir mit unseren Ahorn-Panthern ins Rathaus eingeladen worden. Und als dann unsere Rollstuhltänzer da einen tollen Tanz hinlegten, wurde auch deutlich, wie ästhetisch und schön integrativer und inklusiver Sport sein kann, wenn behinderte und nichtbehinderte Menschen miteinander Bewegung gestalten. Egal, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht.

Der Gedanke der Integration ist nicht von außen herangetragen worden, sondern eher von innen. Bei der DJK haben wir uns ja schon als Behindertenbeauftragte dafür gesorgt, dass Behinderte in das Blickfeld kommen und man gemeinsam Sport machen könnte und sollte. Als dann die ersten Studenten kamen, haben wir die Schwimmgruppe so geöffnet, dass auf jeden Fall auch die nichtbehinderten Geschwister mitkommen konnten, dass also Behinderte und Nichtbehinderte voneinander lernen konnten. Und parallel zu meiner Arbeit an der Uni habe ich noch einen Lehrauftrag an der Fachhochschule für Sozialpädagogik gehabt. Einmal den Bereich Schwimmen mit Behinderten, Sportpädagogik und Sport, Didaktik und Methodik. Und im Bereich Schwimmen mit behinderten Kindern sind wir mit Studierenden in die Hermann-Schmidt-Schule gegangen und haben denen das Schwimmen beigebracht. Und das war so erfolgreich, dass ich mit dem Leiter der Hermann-Schmidt-Schule dann 1980/81 die ersten Familienbildungsfreizeiten gestaltet habe. Wo wir eine ganze Woche zum Beispiel in das Sauerland nach Günne an den Möhnesee gefahren sind und gezeigt haben, was wir mit Familien, mit behinderten Kindern, gemeinsam im Freizeitbereich, im Sport usw. machen können. Und nach drei Freizeiten haben die gesagt: ‚Das ist so wichtig, das muss regelmäßig gemacht werden.‘ Und da haben wir 1982 die integrative Familiensportgruppe gegründet, wo Familien mit behinderten Kindern, aber auch Familien mit nichtbehinderten Kindern dazukommen können, die dann gemeinsam Sport machen.

Alleine innerhalb der Familie geschieht ja schon Integration: Kinder, behinderte Kinder und die Eltern. Das sind ja schon zwei Generationen. Und wir haben nachher sogar drei Generationen gehabt, dass sogar die Oma mit dazugekommen ist. So haben wir diese integrative Familiensportgruppe gegründet, die dann in der Hermann-Schmidt-Schule startete. Dann war die Turnhalle zu klein, da sind sie an die Uni gegangen und da ist die Gruppe dann richtig aufgeblüht und so groß geworden, dass dann 50-70 Leute regelmäßig kamen. Und wenn dann noch Besuch von Gruppen von außerhalb kam, dann haben wir auch schon 120 Leute gehabt. Wenn wir die Sportstudenten nicht zusätzlich als Betreuer gehabt hätten, dann hätten wir das alles nicht geschafft.

Parallelentwicklungen gab es erst, als ich dann darüber geschrieben habe. Ich weiß, wir waren am Anfang unserer Familiensportgruppe, die von vornherein integrativ war. Dann schrieb Professor Kapustin in einer wissenschaftlichen Zeitung: ‚Der integrative Familiensport ist einmalig in Deutschland.‘ Und wenn man genau hinschaut, dann war es eigentlich ein Mutter-Kind-Turnen mit geistig Behinderten – im Vergleich zu dem, was wir da gemacht haben. Und dann habe ich dann dagegen einen Artikel geschrieben, wie wir strukturiert sind. Also, von vornherein integrativ den Sport aufgebaut, aufbereitet und geplant haben. Und wie das sich jetzt auf den verschiedenen Ebenen dann auch integrativ umsetzt.

Auf wissenschaftlichen Tagungen gab es natürlich einige Dispute, und das hat sich, glaube ich, gegenseitig befruchtet.“

: „Als die UN-Behindertenrechtskonvention kam, haben wir gesagt: ‚Endlich kommt sie!‘ Wir hatten es eigentlich schon vorher in die Tat umgesetzt. Und es war gut, dass man jetzt die rechtlichen Mittel hatte, um das auch für andere Bereiche, wo es noch nicht umgesetzt wurde, einzusetzen.

Wir haben schon beim Familiensport immer gesagt: ‚Das ist kein Familiensport, wo Integration und Inklusion unter sich bleiben.‘ Wir sind rausgegangen. Wir haben in Benhausen mit dem damaligen Studentenpfarrer von Paderborn integrative und inklusive Gottesdienste gestaltet. Und hinten saßen dann Frauen drin. Als dann statt irgendeiner dritten Lesung die behinderten Kinder um den Altar getanzt haben, da sind denen die Tränen gekommen. So kann das auch umgesetzt werden. Das gilt auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Und das haben wir immer intendiert. Und es kamen jetzt endlich auch die rechtlichen Grundlagen dazu.

Im Schulbereich gab es Widerstände. Mit Widerständen aus dem politischen Bereich haben wir nicht so viel zu tun gehabt. Aber im persönlichen Bereich gibt es natürlich schon bei persönlichen Begegnungen immer auch Ängste. Und wenn man Menschen bei der Begegnung diese Ängste nehmen kann, dann sind die Leute auf einmal offen. Und darum geht es auch. Und darum ging es uns von Vornherein.

Es ist schon eine Entwicklung. Das Jahr 1981 – das erste Jahr der Behinderten, das war so der erste Anstoß. Da ist aber wenig passiert. Dann sind da viele Initiativen entstanden, die das in der Praxis gefördert haben. Und dann ist es nach und nach weitergegangen. Im Augenblick habe ich eher das Gefühl, dass es wieder weniger wird. Sobald die Gesellschaft wieder enger wird und man muss wieder in Kriegsgebiete abgeben usw., dann gibt es auch eher Ressentiments in die Richtung dieser Gruppen.

Über den langen Zeitraum hinaus kann man sehen: Aus der Politik direkt sind relativ wenig Impulse gekommen. Es gab eine Grundsatzrede von Richard von Weizsäcker, die sehr viel bewirkt hat.

Der Kontakt zur DJK ist nie ganz abgebrochen. Vor allem die Übungsleiterausbildungen am Anfang mit Wolfgang Zalfen, die nicht hier oben in der Sportschule stattgefunden haben, sondern unten im Süden. Wir kamen uns vor wie Missionare, die in Bayern die Mission des Behindertensports für geistig Behinderte verbreiten mussten. Aber dann, als die Arbeit zu viel wurde, habe ich mich eigentlich sehr lange zurückgezogen.

Aber jetzt, als Rentner, ist die DJK wieder auf mich zugekommen. Vor fünf Jahren war in Minden Diözesanverbandstag und da haben sie mich noch mal eingeladen und da habe ich dann diese Diaserie noch mal vorgeführt, wie unsere Jugendleiterausbildung entstanden ist. Und da traf ich dann auch den ehemaligen Olympiapfarrer Paul Jacobi, der als 91-Jähriger immer noch dort tätig ist. Das war also schön. Und seitdem treffen wir uns jetzt so einmal im Jahr in Hardehausen oder irgendwo anders.“