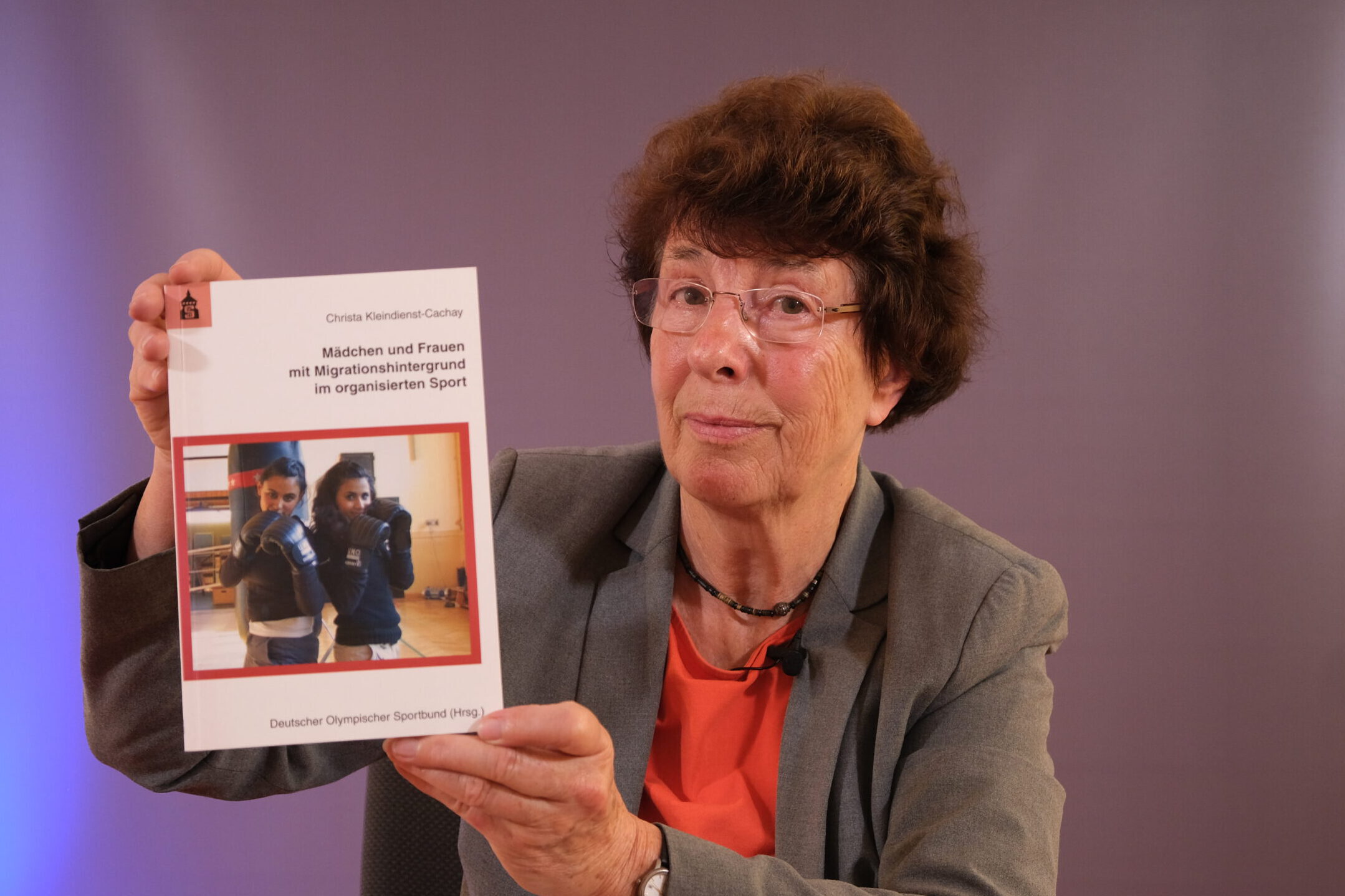

Christa Kleindienst-Cachay

*1946

Sportpädagogin und emeritierte Professorin an der Universität Bielefeld

Über Umwege kam Christa Kleindienst-Cachay aus dem Ländle über Niedersachsen nach NRW. In Bielefeld lagen ihre Forschungsschwerpunkte in der Integration von Migrantinnen und Migranten in und durch den Sport, der Belastung von Sportlehrer/innen sowie der Analyse von Geschlechterrollen im Sport.

Kurzbiografie

- Geboren 1946 in Stuttgart

- 1954-1966 Mitglied im SV Fellbach

- 1963 Teilnahme am Deutschen Turnfest in Essen

- 1966-1972 Studium: Sport, Germanistik und der Erziehungswissenschaften (Lehramt) an der Universität Tübingen

- 1972-1974 Promotionsstudium in Sportwissenschaft

- 1974 – 1975 Referendariat

- 1975-1976 Lehrerin für Sport und Deutsch am Gymnasium Hechingen

- 1976-1993 Hochschullehrerin sowie später Professorin für Sportpädagogik und – didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg

- 1979 Promotion an der Universität Tübingen im Fachbereich „Sozial- und Verhaltenswissenschaften und Pädagogik“. Titel der Dissertation: Die Verschulung des Turnens: Bedingungen und Folgen der Institutionalisierung der Leibesübungen in den öffentlichen Schulen

- 1993 Umzug nach Bielefeld

- Seit 1993 Mitglied in der Breitensport – Gemeinschaft (Bielefeld-)Großdornberg e. V

- 1993-1998 Professorin an der Universität Hannover

- 1998-2012 Professorin an der Universität Bielefeld

- Seit 2012 Professorin i. R. der Universität Bielefeld

- 2012-2016 Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema ‚Interkulturelle Öffnung von Sportvereinen‘ bei Kreis- und Stadtsportbünden im Auftrag des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und des zuständigen NRW- Ministeriums

- 2017-2021 Co-Leitung des Verbundprojektes des BMBF „MoWis – Migration und organisationaler Wandel in Sportvereinen. Analyse, Entwicklung, Implementation und Evaluation von Programmen der interkulturellen Öffnung“

Christa Kleindienst-Cachay

„Ich bin auf Umwegen zum Sportstudium gekommen. Ich wollte eigentlich Germanistik, Romanistik und Geschichtswissenschaft studieren, war dann dort – In Tübingen – in der Studienberatung, gleich in der ersten Woche des ersten Semesters. Da wurde mir sehr schnell der Zahn gezogen, dass das in der Regelstudienzeit mit diesen drei großen Fächern nie zu absolvieren sei. Außerdem müsste ich ja das große Latinum nachholen. Ich käme in keinerlei geschichtswissenschaftliches Seminar, bevor ich das nicht hätte. Kurz und gut, die mich beratende Akademische Rätin sagte: ‚Ich sehe hier in Ihrem Zeugnis – Leibesübungen – sehr gut. Wieso studieren Sie nicht Sport?‘ Da fand ich mich dann relativ schnell im Sportstudium wieder. Die sagte noch: ‚Wir haben doch gerade ein neues Sportinstitut gebaut, draußen vor der Stadt. Das wäre doch was für Sie. Studieren Sie doch Germanistik und Leibesübungen‘ So hieß es ja damals noch. Und so habe ich dann diese zwei Fächer auf Lehramt für Gymnasien studiert.

Im Studium der fachpraktischen Fächer wurde getrennt nach Geschlechtern. Das war damals eigentlich völlig normal, weil der Frauensport ja separiert vom Sport der Männer war und immer noch weitgehend ist. Das heißt, wir haben die gesamte fachpraktische Ausbildung als Frauen unter Frauen absolviert, in der Regel mit weiblichen Lehrkräften. Theorieveranstaltungen waren natürlich gemischt, das ist völlig klar. 1966 hatte ich angefangen. Ab 1968 begann dann die Studentenbewegung. Die erreichte auch die Universität Tübingen und mit etwas Verspätung das Sportinstitut. Es gab da zwar keine großen Sit-ins und keine großen Demos. Es war in der Germanistik schon ein bisschen anders, da wurden die Professoren auch ziemlich attackiert. Aber im Sportinstitut war es dann so, dass die Studierenden und auch einige Dozenten angefangen haben, das Buch von Böhme, Gadow und Jensen zu lesen ‚Sport im Spätkapitalismus‘ und dann natürlich auch Bero Rigauers Buch ‚Sport und Arbeit‘. Und so begann man dann in den Lehrveranstaltungen und auch außerhalb davon zu reflektieren: Ja, was ist das eigentlich, was wir hier machen in unserer Ausbildung? Ist das der Sport, den wir haben wollen, oder wollen wir nicht einen ganz anderen Sport?“

„Und dann hat mich Ommo Grupe 1972 aufgefordert, ich solle mich um ein Promotionsstipendium, ein Baden-Württemberg-Stipendium für Doktoranden/Doktorandinnen, bewerben. Die kamen damals ganz neu auf. Das Sportinstitut hat von der Fakultät zwei Stipendien zugesprochen bekommen. Das sollte zwei Jahre lang gehen. Ich habe tatsächlich Glück gehabt mit meiner Bewerbung. Das zweite Stipendium hat übrigens Karl-Heinz Scherler, später Professor in Hamburg, bekommen. Und in den zwei Jahren konnte ich mich dann auf die Promotion vorbereiten, was aber schwieriger war, als ich dachte. Denn mein ursprünglich gefasster Plan, eine Arbeit zur Entwicklung der Didaktik der Leibeserziehung zu schreiben, ließ sich so einfach nicht realisieren. Bis ich dann schließlich auf die Idee kam: Es hat ja noch keiner die gesellschaftlichen Ursachen und Zusammenhänge erforscht, die zur Gründung des Schulfachs Turnen im 19. Jahrhundert geführt haben (frei nach Erich Wenigers These: Der Lehrplan ist Resultat eines Kampfes gesellschaftlicher Mächte).

Auf die Idee kam ich, weil ich begleitend dazu noch Erziehungswissenschaft studiert habe. Man muss sich das so vorstellen: Das Studium der Germanistik und des Sports für Lehramt bezog sich nur auf die zwei Fächer, und in Erziehungswissenschaften machte man zwei beliebige Seminare. Das hatte ja eigentlich mit dem, was man sonst studierte, nichts zu tun. Es konnte auch schulfern sein. Das konnte also ein Pestalozziseminar oder sonst was sein. Und ich habe mir dann gesagt: Na ja, ich will doch ein bisschen tiefer in dieses Fach rein. Ich habe dann als drittes Fach Erziehungswissenschaft belegt und bin vor allem zu Karl Ernst Nipkow gegangen. Das war ein Allgemeindidaktiker, der aus Hannover gekommen war. Der war zur Hälfte kooptiert in der Evangelisch-Theologischen Fakultät und zur Hälfte bei den Pädagogen. Und er hat damals schon, Anfang der 70er-Jahre, sozialwissenschaftliche Themen in der Pädagogik behandelt und damit die Dominanz der anthropologisch- phänomenologischen Pädagogik in Tübingen abgelöst durch Themen wie Lehrer- und Schülerrolle, Bildungsökonomie, Soziologie der Schule, Curriculumentwicklung usw. Das war für uns Studenten, die ein bisschen aufmüpfig waren und aus der Studentenbewegung kamen, sehr attraktiv. Ihn habe ich dann auch als zweiten Doktorvater genommen. Als ich dann aber endlich wusste, worüber ich promovieren wollte, musste ich lernen, Archivstudien zu machen, weil ich ja keine gelernte Historikerin war. Dann waren die zwei Jahre plötzlich rum und ich musste anfangen, Geld zu verdienen, und bin dann direkt ins Referendariat, in der Hoffnung, dass ich neben dem Referendariat auch die Promotion fertigstellen könnte, was natürlich nicht so einfach ging. Ich habe dann das Ref. verkürzt, was ich konnte, aufgrund der Tatsache, dass ich schon mehrere Jahre an einer Schule unterrichtet hatte, natürlich Mädchensport. Es gab ja keine Koedukation damals. Danach habe ich eine halbe Stelle in Hechingen am Gymnasium angenommen, immer mit dem Hintergedanken: Geh jetzt nicht ins Beamtenverhältnis und arbeite in einem vollen Lehrauftrag, sondern: Du musst ja noch die Dissertation fertigstellen.

Das hatte ich immer im Nacken, bis ich plötzlich aufgefordert wurde: ‚Bewirb dich doch mal auf die ausgeschriebene Stelle an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg.‘ Da sagte ich: ‚Nee, also ich habe ja die Promotion noch nicht fertig, da kann ich mich nicht bewerben.‘ Das Drängen der Kollegen aus Ludwigsburg wurde aber stärker. Die wollten nämlich unbedingt weibliches Personal. Sie hatten zwei männliche Kollegen als Professoren für Sportpädagogik. Und da das Sportstudium ja noch voll zweigeschlechtlich strukturiert war – die Kurse waren ja noch getrennt – wollten die natürlich gerne eine Frau. Ich habe mich dann auch beworben. Es waren auch noch andere Frauen im Verfahren. Ich habe dann tatsächlich mit einer nicht ganz fertigen Promotion und der doch noch recht kurzen Lehrerfahrung an der Schule die Stelle bekommen. Die Auflage war natürlich, die Diss. fertigzumachen und man wurde dann auch nicht als Professor eingestellt, sondern erstmal als Dozentin. Und nach einem Jahr wurde man dann evaluiert, und zwar vom Leiter der schulpraktischen Ausbildung. Es ging also nicht so sehr um wissenschaftliche Kompetenzen und Qualifikationen, sondern es ging darum: Versteht die Person etwas von Unterricht und kann sie selbst unterrichten? Man musste dann selber eine Stunde halten. Dann kam der Leiter der schulpraktischen Ausbildung, hat das begutachtet und wenn er das Plazet gab, dann wurde man verbeamtet.“

„Bielefeld, wenn Sie es jetzt ansprechen, ist im Vergleich zur Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg oder auch Hannover natürlich schon ein ganz anderes Umfeld. Erstens ist es eine Campusuniversität. Man hat alle auf einem Platz und hat ganz kurze Wege. Ich habe sofort bei den Erziehungswissenschaftlern Anschluss gefunden, gerade bei Prof. Dr. Dagmar Hänsel und ihren Mitarbeiterinnen – z.B. Susanne Miller – weil wir von Anfang an in einer Bedrohungslage waren, durch Schließungsabsichten. Ich meine, das war schon in den Jahren 1999-2000 als die Universität Bielefeld die Grundschullehrerbildung abstoßen wollte, so wie es damals auch Bonn und andere Universitäten gemacht haben. Die hat der Uni (angeblich) ja wenig Renommee gebracht, wenig wissenschaftliche Reputation, die wollte man loshaben. Da wollte man also die Grundschullehrerausbildung nach Paderborn schieben. Und dagegen haben wir: Die Fachdidaktiken, auch die Kunsterzieher/innen und Musikerzieher/innen, mit denen ich da schon Kontakt hatte, und vor allem die Erziehungswissenschaftlerinnen, vehement gegengehalten. Und es ist uns dann eben mit einer Reformidee auch gelungen, diesen Schließungsprozess zu stoppen. Die Idee betraf die Einführung von Bachelor- und Masterstudium im Lehramt, und zwar mit einem rein fachwissenschaftlichen Bachelor und einem lehramtsbezogenen Master und – nach Wunsch – einer integrierten Ausbildung für Sonderpädagogik. D.h., Bielefeld war die erste Uni in NRW, die im Lehramt Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt hat, das war schon im Jahr 2003. Aber es war durchaus ein hartes Stück Arbeit, sich gegenüber der Uni-Leitung zu behaupten.

Und auch die Kooperation mit der Laborschule war natürlich was Neues und auch Fruchtbares. Damals war auch außer der Laborschule noch das Oberstufenkolleg in ganz enger Verbindung mit der Uni. Die Absolventen und Absolventinnen von dort konnten sich manche ihrer Veranstaltungen auf das Sportstudium anrechnen lassen. Und so kamen dann Kollegiaten des von Hartmut von Hentig gegründeten Oberstufenkollegs in meine Sportpädagogik-Vorlesung und brachten ihre Zertifikate von dem Kollegen vom Oberstufenkolleg mit. Die Studis haben das dann anerkannt bekommen oder mussten z. T. noch etwas nachstudieren. Das war also auf jeden Fall durchaus nicht abgeschottet, sondern man hat viele Kontakte gehabt. Das Entscheidende für meine Forschungen aber war die Kooperation mit dem Institut für Geschlechterforschung, v.a. mit Frau Prof.in Ursula Müller. Die haben mich dort auch gleich mit offenen Armen aufgenommen, denn zu dieser Zeit hatte ich ja schon die ersten empirischen Forschungen zu Migrantinnen im organisierten Sport durchgeführt, zunächst in Hannover, später in Bielefeld. Ich bin gleich zu denen ins Kolloquium und von da aus hat sich jahrelang eine fruchtbare Zusammenarbeit ergeben, die dann schließlich in die Gründung des Bielefelder Masterstudiengang „Gender Studies“ mündete. Den gibt es heute noch. Man kann ihn auf einen Bachelor verschiedenster Provenienz aufsatteln. Er ist sehr stark nachgefragt. Dabei arbeiten die Sportwissenschaft, die Soziologie, die Erziehungswissenschaft und die Gesundheitswissenschaften eng zusammen.“

„Dazu ist zu sagen, dass meine Studien zu Mädchen und Frauen auch schon gleich das Interesse des organisierten Sports geweckt haben. Da habe ich ab 1998 schon viele Vorträge gehalten, immer auch promotet durch Frau Dr. Ulrike Kraus aus dem für den Sport zuständigen Ministerium. Von dort haben wir, d. h Kolleginnen aus verschiedenen Universitäten in NRW (unter der Leitung von Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews, DSHS Köln) , in den Jahren 2000- 2002 ein großes Forschungsprojekt unter dem Rahmenthema „Soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport “ bekommen, in dem ich zusammen mit Mitarbeiterinnen das Teilprojekt: „Männlicher Sport – weibliche Identität“ bearbeitet habe, bei dem Spitzensportlerinnen, die in sogenannten „männlich dominierten Sportarten“ aktiv waren, von uns über ihre Erfahrungen in diesen speziellen Sportarten interviewt wurden.

2007 bis 2010 gab es dann wieder ein größeres Projekt des Ministeriums für mich, aber nicht auf Frauen bezogen, sondern auf die Integration von Migranten und Migrantinnen in und durch den Sport. Wir haben dann in zwei Großstädten in NRW (Bielefeld und Duisburg) an alle Sportvereine, Schulen, Jugendzentren und kommerziellen Sporteinrichtungen einem Fragebogen geschickt und begleitend auch Interviews durchgeführt. Von sämtlichen Einrichtungen der beiden Städte haben dann immerhin über 800 an der Fragebogenuntersuchung teilgenommen. Wir hatten einen Rücklauf von 64 %, was für so eine Untersuchung wirklich gut ist. Was die Sportvereine betrifft, so ergab sich, dass eine sehr große Zahl an Vereinen gar keine Migranten und Migrantinnen als Mitglieder haben, auch nicht in der Jugend, dass aber viele der Vereine durchaus offen sind für die Integration, dass sie es aber zum Teil nicht verstehen, proaktiv Maßnahmen zur Integration von Migranten und Migrantinnen zu ergreifen. A) – es fehlt an Personal, b), es fehlt an Geld. Es zeigte ich aber auch, , dass die Funktionäre in der Regel sehr genau wissen, welche integrativen Funktionen der Sport für Zugewanderte hat, was Spracherwerb und Integration in die elementaren Bereiche des Lebens betrifft, und dass es für die, die schon etwas länger da sind, auch positive Auswirkungen auf die Bildungskarriere und den Beruf hat. Insgesamt erweitert sich der Sozialraum durch so eine Vereinsmitgliedschaft ganz enorm. Man muss sich klarmachen, dass viele Zugewanderte, auch noch nach Jahren, tatsächlich sehr eng in ihrer Community leben, auch sehr stark durch die Familie dirigiert. Und da kann so ein Umfeld, wenn man zum Beispiel im Kampfsportverein oder im Fußballverein oder beim Tanzen ist, eine enorme Wirkung entfalten, den Blick öffnen, neue Zugehörigkeitserfahrungen möglich machen.

Wir haben dann in der Nachfolge dieses größeren Projekts vom LSB und der Landesregierung den Auftrag gehabt, diese Ergebnisse in die Breite zu kommunizieren. Und da gab es dann im LSB NRW ein sogenanntes „Netzwerkprojekt“, das hieß „Netzwerke zur interkulturellen Öffnung der Vereine“, und lief unter der Steuerung des LSB, und zwar des damaligen Leiters des Ressorts „Integration“, Siggi Blum. Das Projekt bestand von 2012 bis 2016. Die Idee war, dass man über die Kreis- und Stadtsportbünde die Vereine zu einer aktiven Integrationsarbeit bringen könnte, indem man zum Beispiel die Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt erst mal kommuniziert und dann weitere Maßnahmen veranlasst. Und man hat dann geworben, dass die Stadtsportbünde in dieses Netzwerkprogramm eintreten, also Teil dieses Netzwerkes werden, dafür auch etwas Geld bekommen haben, aber dass sie dann quasi evidenzbasiert bestimmte Maßnahmen implementieren müssen und das auch nachweisen müssen. Also Geld gegen bestimmte Taten. Ich glaube, etwa 20 Stadt- und Kreissportbünde in NRW haben an diesem Netzwerkprojekt teilgenommen. Der Start war dann jeweils eine Auftaktveranstaltung, bei der ich einen Vortrag zu den Ergebnissen unseres Projekts gehalten habe und unmittelbar danach berichteten dann verschiedene Vereine aus dem jeweiligen Kreis- bzw. Stadtsportbund über ihre eigenen Maßnahmen der Integration. Das fiel in die Jahre, in denen die großen Flüchtlingsströme kamen, und da muss ich sagen, da habe ich unglaublich viele großartige Initiativen kennengelernt und detailliert erfahren, was in den einzelnen Vereinen für die Integration, v.a. der Geflüchteten, geleistet wurde. Das hat dann auch die Landesregierung mitbekommen und hat dann über den LSB den Kreis- und Stadtsportbünden Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um zumindest halbe Stellen für die Förderung der Integration in den Kreis- und Stadtsportbünden zu finanzieren. Das war schon, denke ich, eine sehr gute Sache für die Integration in und durch den Sport.

Im Rahmen des Netzwerksprojektes sollten die Kreis- und Stadtsportbünde nicht nur diese Informationsveranstaltung machen, sondern sie sollten auch ein Integrationsprogramm schreiben und dieses auch durch die Mitgliederversammlung bestätigen lassen. Außerdem: die Rolle eines/r Integrationsbeauftragten einrichten, was leider nicht überall gelungen ist. Ferner sollten sie spezielle Projekte zur Integration anschieben und über diese Aktivitäten, an den LSB berichten. Und nur wenn ein Großteil dieser Auflagen erfüllt war, wurden ihnen die finanziellen Zuwendungen anerkannt. Wenn ich daran zurückdenke, kann ich sagen, dass in diesen Jahren in Sachen Integration durch Sport schon durchaus einiges passiert ist. Das wäre heute vielleicht angesichts der sehr aufgeheizten Stimmung im Land nicht mehr so einfach möglich.

Wir haben in unserem Folgeprojekt 2018 – 2022, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das hieß ja dann MoWis: ‚Migration und organisationaler Wandel in Sportvereinen‘, dann ähnliche Schulungen gemacht. Und da war dann zum Teil schon ein anderes Klima. Da kam dann von manchen Vereinen: ‚Ja, wir sind doch offen. Sie sollen doch kommen. Aber wir machen nichts extra für die. Wieso sollten wir?‘ Und das ist eben angesichts der Schwierigkeiten, die Zugewanderte haben, auch noch solche, die in der zweiten und dritten Generation hier leben, meist zu wenig, um sie zum Sporttreiben in einem Sportverein zu bringen. Unsere Ergebnisse zeigen deutlich: Man muss auf die Gruppe stärker zugehen und zeigen, dass sie willkommen sind. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie von selbst kommen, wie das bei einheimischen Familien der Fall ist, die z. T. schon seit Generationen im SV sind. Aber in Bezug auf proaktives Verhalten den Zugewanderten gegenüber, gibt es durchaus Aversionen, auch von bestimmten Fachverbänden. Ich denke da z. B. an Handball, aber auch an Turnen. Da sehe ich bis heute keine Bemühungen. Kreis- und Stadtsportbünde sind vielleicht da noch die Aufgeschlosseneren. Ich habe mal im Auftrag des Basketballverbandes NRW eine Studie gemacht, gerade zu diesem Thema, auch mit interessanten Ergebnissen – die ist in der Schublade verschwunden. Von der haben Sie nie mehr was gehört, obwohl der Referent, der das beauftragt hatte, hochinteressiert an der Thematik war. Man denkt ja, dass Basketball eigentlich für Migranten attraktiv ist. Die Studie wurde 2014 gemacht, und das war an den Ergebnissen ablesbar, dass das nur selten der Fall war. Ein paar Vereine hoben sich davon ab. Das waren z. B. Vereine, die sich aus Studentengruppen heraus gegründet hatten. Die haben es geschafft, Personen mit Migrationshintergrund anzuziehen, aber die traditionellen Vereine – mit wenigen Ausnahmen – eher nicht – ich glaube, da war Marl im positiven Sinne dabei – da war aber auch ein bestimmter Ehrenamtler aktiv, der sich ganz speziell dieser Thematik verpflichtet gefühlt hat. Damit steht und fällt das natürlich.

Wenn Sie das ansprechen, warum heute die Zeit vielleicht nicht mehr so offen für dieses Thema ist. Das Thema wurde in den Sportverbänden auch überlagert vom Thema der Inklusion von Menschen mit Einschränkungen, v.a. Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf. Und so heißt ja nun auch die Stabsstelle beim LSB ‚Integration und Inklusion‘. Da wurden zwei höchst unterschiedliche Themen miteinander verquickt. Dadurch entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass der Themenbereich „Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ nicht mehr so wichtig ist, nicht mehr so stark wahrzunehmen ist. Ich glaube, es liegt auch daran: es hat sich einfach auch die Einstellung gegenüber Zuwanderung verändert. Und Sportvereine aus dem Osten haben nochmals eine ganz andere Einstellung. Wir, d.h. das Forscherteam, wir haben von dort sogar anonyme Drohbriefe erhalten. Tenor: Ihr wollt die deutschen Sportvereine kaputtmachen, mit Migranten überschwemmen. Wir wollen die nicht. – Wie schon gesagt, es gibt große Unterschiede zwischen den Verbänden, was das Engagement beim Thema Integration betrifft. So hat sich z. B. der DTB einem Interview mit der Forschergruppe des MoWiS-Projekts völlig verweigert, ohne Begründung. Und auffallend ist auch, dass der Handball in dem Themenbereich sehr, sehr wenig macht. Andere Verbände wie etwa der Fußball und einige Kampfsportverbände sind da deutlich aktiver. Der Fußball hat natürlich riesige Vorteile, weil das einfach eine Sportart ist, die alle kennen, die international und leicht zugänglich ist und wo es bereits Migration auf verschiedenen Ebenen gibt, z. B. Arbeitsmigration in die Spitzenvereine hinein. Ich will gar nicht alle Gründe aufführen (das Geldverdienen im Fußball dürfte auch eine Rolle spielen), aber das heißt ja nicht, dass man als anderer Verband nicht auch etwas mehr machen könnte. Z. B. läuft heute bei einzelnen Vereinen im Basketball mehr an Integrationsarbeit als früher, Beispiel: der Verein „Alba Berlin“ mit seiner Jugendarbeit speziell in Schulen mit sehr hohem Migrationsanteil. Auch kommen durch das 3×3 Basketball-Spiel mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund zum Basketball, weil es eben auch Streetbasketball geeignet ist. Aber alles steht und fällt natürlich mit dem Personal: Die Vereine kämpfen, das habe ich jetzt erst jüngst wieder gehört, in hohem Maße um ihre Ehrenamtler, von denen sehr viele jetzt ins Rentenalter kommen oder noch älter sind und eventuell ihr Amt aufgeben werden . Die Sportvereine stehen vor unglaublichen Schwierigkeiten Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen.“

„Ich würde sagen, das muss von der Politik kommen, dass sie über Gratifikationen steuert und dann die Vereine selber entscheiden können: Nehmen wir die Gratifikation an und setzen wir dieses Projekt auf? Aber die Politik selber hat keine Macht, direkt in den Verein hineinzuregieren, weil der Verein durch das Vereinsrecht als freiwillige Organisation ausschließlich seiner Mitglieder verpflichtet ist. Man kann dann, so hat es ja auch die NRW- Landesregierung in den Jahren nach 2015 gemacht, durch Fördermittel etwas bewegen, indem jeder SSB/KSB Geld für eine halbe Personalstelle bekommen hat für die Integrationsarbeit.

Das Hauptproblem bei dem Bundes- Programm ‚Integration durch Sport‘, ist meines Erachtens, dass die Fördermittel zur Integration nicht in die normalen Vereinsgruppen fließen dürfen, um dort den Migranten zuzukommen. Sondern: Es müssen immer extra Veranstaltungen für Migranten oder Geflüchtete sein. Eine echte Integration ist aber meines Erachtens nur möglich, wenn man die Geflüchteten bzw. auch Migranten, die schon lange in Deutschland sind, in Gruppen reinbringt, in denen Einheimische und Personen mit Migrationsgeschichte zusammen sind, also zum Beispiel in Wettkampfmannschaften oder auch in Breitensportgruppen.

Wenn sie also z. B. jetzt fünf mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete in einer Mannschaft haben und die dort fördern wollen, dann kriegen sie dafür kein Geld. Das wird so begründet, das

sei ja dann eine Doppelförderung, denn das Geld für das Programm „Integration durch Sport“ kommt aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Fördergelder für den üblichen Vereinssport kommen aus dem Innenministerium. D.h., diese Mannschaft kriegt ja schon aus der allgemeinen Sportförderung Geld. Und wenn die jetzt noch durch ‚Integration durch Sport‘ Geld kriegen würde, wäre das also eine Doppelförderung und das will man vermeiden. Der Negativeffekt durch diese Regelung ist aber, dass es dann immer Sonderveranstaltungen bleiben, die durch das Programm „Integration durch Sport“ gefördert werden. Das beklagen die Landessportverbände seit Jahren. Ein Beispiel: Ein Verein bekommt Geld aus dem Programm „Integration durch Sport“. Der Verein hatte ordnungsgemäß beantragt, dass er eine Gymnastikgruppe für Frauen mit Migrationshintergrund einrichten wolle. Das Geld kommt, die Gruppe wird gegründet, ist auch erfolgreich, d.h. es kommt eine ausreichend große Zahl an Frauen mit Migrationshintergrund, eine Übungsleiterin wird auch gefunden, den Frauen gefällt der Sport und dann besteht diese Gruppe leider nur so lange, wie der Förderzeitraum dauert. Wir haben dies im Projekt MOWiS von mehreren Vereinen gehört. Wenn dann dieses Projekt nach zwei Jahren ausläuft, d.h. die Förderung wegfällt, bricht die ganze Gruppe zusammen, weil es keine Verbindungen zum Verein, zu anderen Vereinsgruppen gibt und die Frauen in keinerlei Wiese in den Verein eingebunden werden konnten, denn es gibt ja keine Verbindungen zu Sportgruppen einheimischer Frauen. Und da wäre dringend eine Reform nötig. D.h., es müsste möglich sein, Gruppen zu fördern, bei denen ein Teil der Mitglieder Migrations- bzw. Fluchthintergrund hat und ein weiterer Teil nicht. Also zu einer etwas, sagen wir mal, etwas offeneren Vergabe dieser Gelder ist das BAMF – aus rechtlichen Gründen, wie sie sagen – offensichtlich nicht bereit. Oder dass man dann sagt: „Für unsere jugendlichen Handballer oder Handballerinnen, machen wir ein Trainingslager, vier, fünf Tage.“ Das wären dann gemischte Gruppen. Das Geld dürfen Sie aber da nicht verwenden, sondern sie dürfen es nur verwenden, wenn Sie ein spezifisches Trainingslager oder eine Freizeit nur für Geflüchtete oder für Migranten machen. Das hemmt m. E. die ganze Entwicklung.- Das heißt, es wird zwar Geld ausgegeben, aber das ist dann nachher nicht nachhaltig. Man würde sich ja wünschen, dass diese Gymnastikgruppe für Frauen nachher auch weiterläuft. Manche Landesverbände haben dieses Programm deshalb für sich schon mehr oder weniger abgeschrieben, stellen gar keine Anträge mehr.

Hinzu kommt: Es bedarf bei den Migranten/Migrantinnen der Aufklärung, dass ein Sportverein in Deutschland keine staatliche Einrichtung ist, sondern eine freiwillige Vereinigung, die von den Mitgliedern getragen wird, finanziell und auch personell. Dass man als Mitglied eintreten muss, dann auch nach einer gewissen Zeit einen Vereinsbeitrag bezahlen muss, dass erwartete wird, dass man sich ehrenamtlich betätigt. Schon allein eine Mitgliedserklärung zu unterschreiben, ist ein großer Schritt: ‚Oh das unterschreiben wir nicht. Wir wissen ja gar nicht, was wir da unterschreiben.‘

Man darf das nicht unterschätzen. Migranten haben vielfach Angst, Dokumente zu unterschreiben, weil sie sie nicht richtig verstehen.

Ein Beispiel: Als man einer Mutter einen Vertrag für ein Sportangebot für ihr Kind vorgelegt hat – ein unentgeltliches Angebot – aber sie musste unterschreiben, dass das Kind regelmäßig kommt, und die Unterschrift war auch wegen der Versicherung notwendig, fragte sie: ‚Wenn ich jetzt hier unterschreibe, verliere ich dann meinen Kindergartenplatz?‘ Das sind reale Ängste. Eine Unterschrift ist wirklich etwas Heikles.

Meines Erachtens wäre es hilfreich, beispielsweise so ein Projekt , wie das eben geschilderte Frauen-Gymnastik- Projekt , längerfristig zu fördern, und auch einheimische Frauen hinzuzuziehen, bis sich aus der Gruppe heraus so eine Stabilität entwickelt hat, dass sich die Gruppe selber trägt und die Frauen entweder in den Verein eintreten oder aber als selbständige Gruppe die Halle nutzen dürfen und dann eben ihre Übungsleiterin selber finanzieren . Das klappt durchaus, wie wir im Projekt erfahren haben, z. B. bei Schwimmgruppen in manchen Vereinen in NRW.“

„Den großen Vorteil würde ich darin sehen, dass man durch diesen Intersektionalitätsansatz die verschiedenen Differenzmerkmale stärker zusammenführt und nicht mehr getrennt betrachtet, also Geschlecht, soziale Lage, Herkunftsland, Hautfarbe, Zuwanderung, Alter, Disability usw. Im Moment wird meines Erachtens zu wenig das Thema Personen mit Handicap, d.h. mit eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten, angegangen. Ich glaube, da tut sich noch wirklich ein sehr großes Feld auf. Warum das im Moment noch vergleichsweise wenig beforscht ist (ich erinnere an die richtungsweisende Dissertation zu Frauen mit Körperbehinderung im Sport von Heike Tiemann aus den Nullerjahren), das ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht sind da gewisse Berührungspunkte und der Zugang zum Feld ist sehr schwierig? Aber da würde ich auf jeden Fall Nachholbedarf sehen. Dann mit Sicherheit auch Alter und Sport, Geschlecht und Alter sind auch noch etwas unterbelichtet. Es hat zwar Ilse Hartmann-Tews, DSHS Köln auch schon eine große Studie dazu gemacht, aber ich denke, da könnte man vielleicht auch sportartspezifisch stärker reingehen. Und vor allem stärker mit qualitativen Verfahren forschen.

Das Themenfeld Geschlecht ist im Moment sehr stark auf Transition und auf Non-Binarität im Wettkampfsport konzentriert. Ich würde es gern wieder offener angehen und könnte mir auch vorstellen und fände es spannend Interviewpersonen aus verschiedenen Altersgruppen zu befragen. Und vielleicht nicht nur Aktivistinnen und Aktivisten im Sport, sondern die Durchschnittsbevölkerung, die vielleicht weniger sportaffin ist. Und dann natürlich das riesige Thema: Was machen wir mit dem Zugang zum Wettkampfsport von Transfrauen? Das ist nach wie vor ein Problem. Ich glaube, Transmänner sind gar nicht das Problem im Sport. Da ist mir in Erinnerung noch eine Äußerung im Interview von einem (transitionierten) Judo-Kämpfer der sagte: ‚Ich habe die Umwandlung – die Transition – natürlich erst gemacht, als mir klar war, ich beende meine Sportkarriere, weil ich danach bei den Männern nicht mehr starten kann. Ich habe keine Chancen mehr‘. Das war zwar erschreckend für mich, diese Einsicht, dass für diesen Personenkreis dann die Wettkampfsportkarriere abrupt zu Ende ist, es war aber auch sehr erhellend.

Und die andere Problematik ist natürlich nach wie vor ungelöst, auch für mich. Wenn ich mir vorstelle: Ich wäre selbst eine junge Wettkampfsportlerin, die zehn, 15 Jahre oder noch länger für ihre Erfolge im Sport trainiert hat, und trete dann bei einer WM oder den Olympischen Spielen im Wettkampf gegen eine Frau an, die intersexuell und biologisch männlich ist oder eine Frau, die eine Transition hinter sich hat, und zwar nicht mit zwölf Jahren, sondern mit 18, 19, 20, dann muss ich sagen, man muss es deutlich aussprechen: man muss in diesem Fall die CIS- Frauen schützen. Da muss es zu einem Interessenausgleich kommen. Und interessant finde ich immer noch die Äußerung von Caitlyn Jenner, die ja, als sie noch ein Mann war, also vor ihrer Transition, Olympiasieger im Zehnkampf in München geworden ist, also sie weiß, was eine Sportkarriere bedeutet und welche Verzichtsleistungen damit verbunden sind. Sie hat zur US – Transition – Community gewandt, sinngemäß, gesagt: ‚Bitte verschafft euch (als Trans-Frauen) durch Starts im Sport keine unrechtmäßigen Vorteile, ihr schadet damit unserer ganzen Bewegung‘. Das fand ich sehr beeindruckend. Sie wurde dann von Teilen der Trans-Community heftig kritisiert aufgrund dieses Satzes. Es ist ein vom Internationalen Olympischen Komitee meines Erachtens nicht zufriedenstellend gelöstes Problem.”