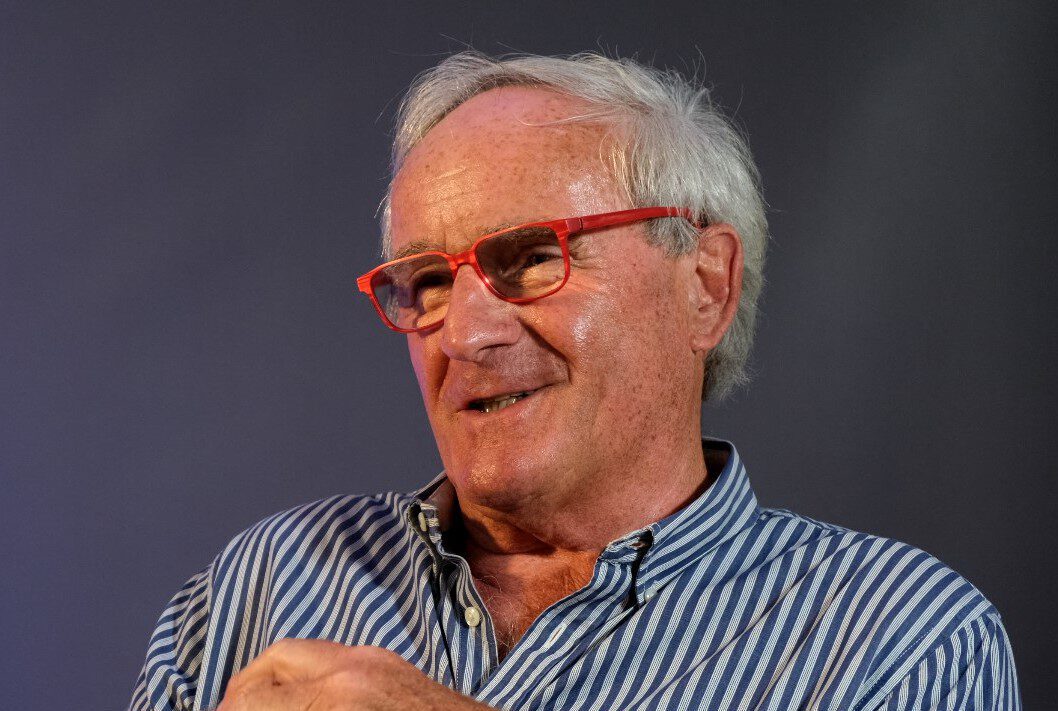

Lajos Nagy

Lajos Nagy

*1936

Olympiateilnehmer und 7-facher bundesdeutscher Wasserballmeister

Der Wasserballer Lajos Nagy emigrierte 1956 aus Ungarn in die Bundesrepublik. Mit dem SC Rote Erde Hamm erspielte er sich sieben nationale Meistertitel. 1960 und 1968 vertrat der gebürtige Budapester die schwarz-rot-goldenen Farben bei den Olympischen Spielen.

Kurzbiografie

- Geboren 1936 in Budapest

- 1956 Emigration in die Bundesrepublik

- 1958 Eintritt in den SC Rote Erde Hamm e.V.

- 1959 Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft

- 1961 Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt

- 1959-1973 sieben bundesdeutsche Wasserballmeisterschaften

- 1964 Medizinisches Staatsexamen an der Universität Münster

- 1968-2004 Leitung einer Allgemeinpraxis

Lajos Nagy über …

-

… Schwimmen im großväterlichen Schwimmbad in Budapest

„Der Leiter des Schwimmbades war mein Großvater. So habe ich schon mit vier Jahren gelernt zu schwimmen. Dann kam der Krieg. Es war ganz grausam. Ich habe viel erlebt als Jugendlicher. Nach dem Krieg 1947 waren die Schwimmbäder wieder geöffnet, und ich konnte wieder ins Schwimmbad und da habe ich mich einem Klub angeschossen. Der Besitzer war ein Papierfabrikant. Aber die Fabrik wurde ganz schnell wieder verstaatlicht. Den ganzen Klub hat damals die ungarische Eisenbahn übernommen.

Das Schwimmen war für mich natürlich Sport Nummer eins. Ich hatte immer freien Eintritt. Mein Großvater war ja Bademeister. In einem ungarischen Schwimmbad herrscht Hierarchie, da ist der Bademeister der Herrgott. Was er sagt, das wird gemacht.

In diesem Schwimmbad waren dann auch berühmte Persönlichkeiten. Professoren und zwischendurch auch berühmte Schauspieler, wie zum Beispiel Tony Curtis. Mit diesen Leuten bin ich groß geworden. Ich war natürlich ein kleiner Pimpf. Aber ich war das Enkelkind des Bademeisters.

Das war ein offenes Schwimmbad. Aber interessanterweise hatte es einen Laubengang, und dieser Laubengang wurde im Winter dann zugemacht und es hatte Fußbodenheizung. Man konnte wunderbar auf dem Boden sitzen und lesen und so weiter. Und das Schwimmbad hat auch eine Thermalabteilung mit fast 40 Grad warmem Wasser.

Die Badekultur in Ungarn ist sehr hoch. Überall findet man Thermalwasser und die Bäder haben einen gewissen Charme und dieses Bad auch. Und da habe ich dann, wie gesagt mit dem Schwimmen angefangen.

Ich war den ganzen Sommer in dem Schwimmbad. Es ist natürlich wunderschön gewesen. Viele Jugendliche waren da und es war immer klasse. Am Wochenende sind wir oft am Wasser gewesen. Mein Vater hatte ein Ruderboot gehabt. Dann sind wir auf der Donau gerudert. Da wurde auch geschwommen.“ -

… Ankunft in Deutschland und erste Deutsche Meisterschaft mit Hamm 1958

„Frankfurt ist natürlich eine sehr lebendige Stadt gewesen, voll mit Amerikanern. Frankfurt war damals schon eine reiche Stadt gewesen. Die Amerikaner hatten so viel Geld gehabt. Da habe ich ein halbes Jahr Sprachkurs gemacht. Da musste ich mein Abi verteidigen. Und dann durfte ich studieren. Was sehr gut war, weil ich hatte kein Geld. Aber ich verdiente in den Ferien viel Geld, weil ich gut bezahlte Arbeit gekriegt habe. Ich war zum Beispiel im Max-Planck-Institut Fotolaborant. Mein Vater hatte ein Fotolabor, ich wusste, wie man die Sachen entwickelt. Damals gab es noch keine Fotokopiergeräte, sondern man musste die Seiten fotografieren und entwickeln. Da habe ich pro Stunde acht Mark verdient, steuerfrei. Es war Frankfurt, es war sehr gut.

Und dann bin ich nach Hamm gekommen, finanziell war es nicht so gut. Aber ich hatte wenigstens mal richtig die Möglichkeit, um Wasserball zu spielen. In Frankfurt haben wir mit unseren sieben Leuten noch einmal oder zweimal Wasserball gespielt. Gegen eine hessische Auswahl haben wir haushoch gewonnen. Dann waren wir eingeladen nach Esslingen für die deutsche Nationalmannschaft. Da habe ich meine früheren Kameraden das erste Mal getroffen, als Trainingspartner. Dann war Schluss mit dem Wasserball. Ich habe im Sommer 1957 und Ende 1958 kein Wasserball gespielt. Aber ich habe ein Probespiel gemacht und es gab keine Schwierigkeiten.

Als ich das erste Mal mit dem Zug durchs Ruhrgebiet gefahren bin, dachte ich: Ein schöner Anblick ist das nicht. Als ich in Hamm angekommen war, dachte ich: Auch kein schöner Anblick.

Hamm hat sehr viele Bomben gekriegt, denn es hatte Drahtindustrie. Die Innenstadt liegt um den Bahnhof. Alles war verbaut. Aber ich wurde sehr gut empfangen, das war die Hauptsache. Und ich konnte in Münster gut studieren. Und ich dachte mir: Jetzt hast du so lange trainiert und hattest in Frankfurt nichts davon, also gehst du nach Hamm. Ich wurde sehr gut aufgenommen.

In Frankfurt hatte ich schon die Anerkennung meiner deutschen Abstammung. Ich habe eine deutsche Mutter, eine geborene Weiß. Ich hatte auch schon diesen Flüchtlingsausweis A bekommen. Und 1958 waren die deutschen Meisterschaften in Hamm. Da sind wir ad hoc Meister geworden. Und damals haben sie gesagt: ‚Den müssen sie für die Nationalmannschaft haben.‘ Willi Weyer war selbst Wasserballer in Hannover und ein gewisser Staatssekretär auch aus, die haben also meine Einbürgerung in einer Sache von vier Wochen erledigt. Dann kam ich in Nationalmannschaft.“ -

… Miteinander im Team und Vergütung als Wasserballer

„Die Kameradschaft war gut, war nicht übertrieben. Wir hatten einen sehr interessanten Trainer gehabt, Arthur Dewitz. Er hat die Mannschaft sehr gut zusammengehalten. Er war erstens eine Respektsperson, aber mit dem konnte man auch Spaß haben. Und wir haben auch innerhalb der Mannschaft viel Spaß gehabt. Und wir hatten dann auch Erfolg gehabt. Und Erfolge bringen zusammen. An fast jedem Wochenende sind wir unterwegs gewesen. In Holland, Belgien und Frankreich oder irgendwo in Deutschland haben wir gespielt.

Also für eine Deutsche Meisterschaft haben wir von dem Klub nichts gekriegt. Ein schönes Abendessen haben wir erhalten. Am großartigsten war die Nationalmannschaft, die starben praktisch an Schönheit. Wir haben für jedes Länderspiel drei Mark für die Getränke gekriegt. Können Sie sich das vorstellen? Essen haben wir gekriegt, kostenlos, aber drei Mark für Getränke. Wir waren Amateure. Also finanziell hat es sich für mich nicht ausgezahlt, nur ein einziges Mal. 1968 hatte ich meine Praxis schon, und Neckermann hat dann die Vertretung bezahlt. Das war das einzige Geld, das ich außer diesen drei Mark gekriegt habe.“ -

… die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko

„In Mexiko war es keine schöne Olympiade. Schon bei dem Einmarsch hatte man ein mulmiges Gefühl, da gab’s Unruhen. Das Stadion befand sich einer felsigen Landschaft und oben standen die Soldaten mit Maschinenpistolen. Das war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Wir wohnten leider auch nicht in dem Olympischen Dorf, sondern irgendwie in einem Kultur-Dorf. Die haben uns ein bisschen abgeschoben. Unser Trainer war eigentlich ein Jugoslawe. Er hat sich mehr um seine Schönheit gekümmert als um die Mannschaft. Und der damalige Wasserballwart hat nicht richtig eingegriffen.

Wir haben schon darüber gesprochen, ich war der Mannschaftskapitän, dass wir das Training und alles Übernehmen. Aber das haben wir nicht getan. Wir haben einmal ein bisschen gefeiert, am nächsten Tag stand schon ein Artikel in der Zeitung: Die Wasserballer bringen nichts, aber feiern können sie gut. Und deshalb konnten wir diesen Aufstand nicht veranstalten.

1968 wollten die irgendwie das Wasserball spielen reformieren. Was haben Sie gemacht? Drei Fouls sind ein Strafstoß. Das heißt innerhalb des Spiels, wenn drei Fouls passiert sind, dann wird ein Fünfmeter geschossen. Das war eine idiotische Erfindung.

Und jetzt haben sie auch eine neue Regel. Das soll heißen, wenn der Center vorne angespielt werden kann und gefoult wird, dann fliegt der Verteidiger raus. Was machen alle Mannschaften? Bemühen sie sich, den Center vorne anzuspielen? Kein Mensch spielt ein Konterspiel oder lässt von acht bis zehn Metern mal einen Schuss los. Es ist alles ein Sicherheitsspiel geworden. Die Medien tun eine ganze Menge dazu. Wasserball ist verpönt. Die zeigen immer unter Wasser. Es sieht natürlich schon nicht schön aus. Und die zeigen dann nur, wenn ein Mann ausgestellt ist, dass vor dem gegnerischen Tor immer mit dem Ball herumgespielt wird.“ -

… die Entwicklung des SC Rote Erde Hamm

„Der SC Rote Erde war einmal Meister 1974. Und dann begann der Abstieg des Klubs. Leider ist der Trainer Arthur Dewitz gestorben. Er hat die Zügel gehalten. Er war nur Beisitzer im Vorstand, aber er hatte alle Fäden in der Hand. Und dann kamen Leute, die keine Ahnung hatten. Außerdem spielte das Geld eine immer größere Rolle. In Fünfziger in den 1950er- und 1960er-Jahren hatte der SC Rote Erde fast 2000 Mitglieder, und durch die Meisterschaft haben sie gute Einnahmen gebracht. Davon haben wir nichts gehabt, aber der Klub hatte was davon gehabt. Wir konnten Reisen unternehmen und das hat nachgelassen. Rote Erde hat jetzt 300 Mitglieder und hat sich wieder an TuS 59 Hamm angeschlossen, weil sie keine Administration mehr hatten.

Also Rote Erde kommt nie mehr hoch. Es sei denn, dass ein Millionär kommt und wieder investiert. Aber zusammengekaufte Mannschaften, die halten nicht lange. Die bleiben so lange, wie sie Geld kriegen, und dann sind sie weg.

1959 wurde Rote Erde Jugendmeister. Und nachdem ich aufgehört habe, 1973 habe ich drei Jahre die C-Jugend trainiert. Ich wollte was zurückgeben. Die wurden dann dritter Deutscher Meister. Die wurde nur deshalb nicht Meister, weil in der gegnerischen Mannschaft zwei schnell gewachsene Jungs waren. Und zwei Sportler aus meiner Mannschaft sind Europameister. Jürgen Schröder, er wurde in Bonn Europameister. Drei Jahre habe ich sie trainiert, und praktisch als Nichtschwimmer habe ich sie hochgeholt.

Die kamen alle aus Hamm. Es gab in der Zeitung einen Artikel, dass ich diese Jugendarbeit mache. Am ersten Abend hatte ich 40 Jugendliche. Da musste ich ein bisschen selektieren. Ich hatte ein paar Nichtwischwimmer dabei. Da habe ich gesagt: ‚Geh lieber Fußball spielen, kräftige Beine hast du.‘ Es sind so 20 Leute geblieben. Und die wurden richtig gut.“

Vom Schwimmer zum Wasserballer

Flucht in den Westen

Sportstadt Hamm

Olympische Spiele in Rom 1960

Hier finden Sie in Kürze das vollständige Interview im PDF-Format: